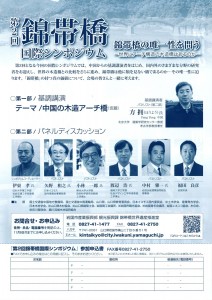

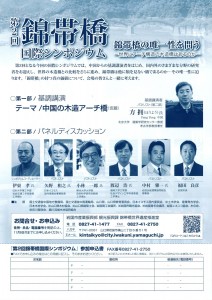

第1回錦帯橋国際シンポジウムでは、フランスのミシェル・コット先生と

アメリカのエリック・デロニー先生にお越しいただき、

錦帯橋について十分に御理解していただいた上で、

世界遺産となる可能性が十分にある、という高い評価をいただきました。

同時に、世界中にこの橋に類似する木造橋があるのか(ないのか)

を調べておくことが大事であると指摘されました。

そこで、今回のシンポジウムでは、

錦帯橋のルーツがあるかもしれない

(おそらくないだろう)中国の木造橋について

その研究者である北京大学の方ヨウ先生にお越しいただき

(「ヨウ」は、扌「てへん」 に用)

中国木造橋の変遷や現状と

錦帯橋との相互関係について

教えていただこう、ということです。

具体的にどのようにお話されるのか、わかりませんが

とても興味深い内容になりそうです。

カテゴリー: 未分類.

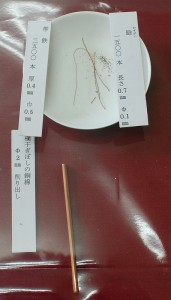

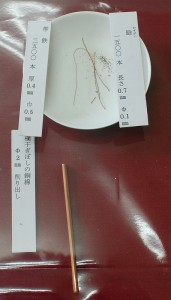

発掘松杭

キジア台風に伴う洪水で、崩壊した石積橋脚周辺を発掘調査した際に出土した松杭です。

出土以降の管理が難しいため、かなり朽ちていますが、相当大きな松材です。

もしも、石積橋脚の土台として使われていたものならば、

1674年の工事で使用を開始したことになり、

樹齢が150年以上あるでしょうから、植栽・・・

はしませんね、誕生は16世紀、

ひょっとすると15世紀ということも考えられます。

(とは言わないですね、自生していたでしょうから)は16世紀、

ひょっとすると15世紀ということも考えられます。

ゆくゆくは、科学的に解明する時が来るかもしれませんが、

謎に包まれた今、いろいろ想像してみるのも楽しいものですよ。

カテゴリー: 未分類.

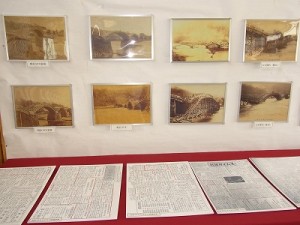

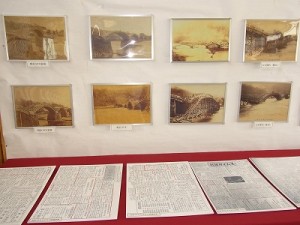

キジア台風写真・新聞

1950年9月14日、

キジア台風に伴う洪水で錦帯橋は流失してしまいました。

その後、市民をはじめ各方面の努力が実を結び、

橋は「錦帯橋」として見事に再建されました。

私たちは、断片的に入ってくる情報で当時を知ったつもりでいます。

でもよくよく考えると、実際の再建に至るまでの困難な道のりについては、

ほとんど知らないことに気がつきます。

ここに展示した写真や新聞報道は、

当時どうだったのかを知る貴重な手ががりになります。

流失から60年、当時を知らない大半の方にも、

実際に体験された方にも是非ご覧いただきたいメニューです。

カテゴリー: 未分類.

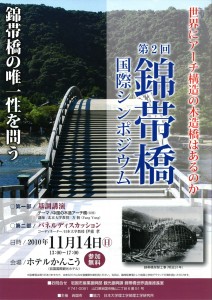

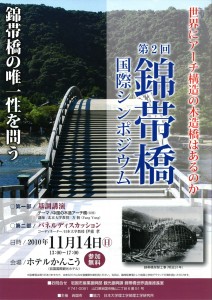

いよいよ近づいてまいりました、

第2回錦帯橋国際シンポジウム

チラシの内容はこちら↓

なお、このページの「お問合せ」からもお申し込みできます。

カテゴリー: 未分類.

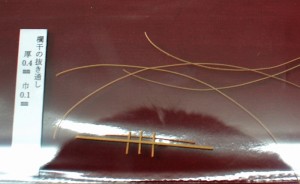

現寸型板

広い会場の壁面を大胆にあしらっているのが

現寸型板(げんすんかたいた)です。

もちろん、その名のとおり本物と同じ大きさです。

錦帯橋がアーチ構造として機能するためには、

それぞれの部材がきちんと配列され、

パズルのようにぴったり合わさっていなければなりません。

また、橋の桁は5列あり、両端から延びるため(×2)

その10個も同じ大きさに揃えなければなりません。

効率よく同じパーツを10個作るために、

この型板を使って加工前の木材に墨を打つのです。

と、ここまでは理屈でイメージできます。

ここから先がいわゆる匠の領域です。

木は生きています。

たとえ木材や製品に姿を変えても、その性質までは変わりません。

四角く製材された木材も、時間が経てば反ったりねじったりします。

つまり、この先起こるであろう反りやねじりのイメージをしっかり持って、

使う場所に応じて木材それぞれの個性を生かしたり抑えたりするように、

墨を打つ必要があるのです。

匠の技の要である「木を観る」とは、そういうことなのです。

カテゴリー: 未分類.

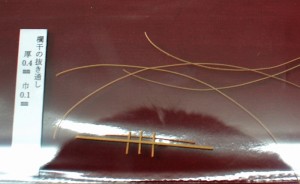

150分の1スケールの模型

この会場内で最も小さな錦帯橋の模型です。

模型を作られたのは、村中 巧(むらなか たくみ)さん

キジア台風後の昭和の再建工事には大工として、

さらに「平成の架け替え」では、

工事の元請の岩国建築協同組合の理事長として、

長年にわたって錦帯橋に関ってこられた方です。

この模型に施された仕事は本当に凄みがあります。

例えば、高欄(手すり)の通し貫(真ん中の木)は、

本物の錦帯橋同様に、斗束(縦の木)に空けられた穴に

見事に通されています。

また、使われている非常に小さな部品は1mm以下。

くしゃみをすると、どっかに飛んでいってしまうほどです。

まさに、村中さんの橋に対する熱い情熱がなければ

完成できないものだと思います。

実は、この恐ろしく精密な錦帯橋は、

ここのほか岩国市役所本庁1階をはじめ、何箇所かに展示されています。

(すべて村中さんお1人で作られたものです。)

どうか、機会があれば会場の模型に限らずじっくりご覧下さい。

カテゴリー: 未分類.

5分の1スケールの模型

とっておきの写真 その4で少しふれた模型です。

パーツごとに部材の名前が書いてあるのですが、

赤字で書かれているものが、流失が回収した橋杭を

加工したもの(ひば製)です。

なお、黒字で書かれたものは、平成の架け替えの際に

部材の加工のときに生じた端切れ(ひのき製)を加工したものです。

縦・横・高さのそれぞれ5分の1に縮小しているとはいえ、

全ての部材が忠実に再現されているため、

組みあがった模型は、まさに錦帯橋のアーチそのものです。

模型の組み上げには少々時間がかかるのですが

(4、5人だと約1時間)

手順の流れが分かれば、難しいことはありません。

手が届く範囲なら小さな子どもでも大丈夫。

組んだ木部材を巻金の代わりとなるマジックテープで簡単に束ねただけで

大人2人くらい(150kgくらいなら大丈夫)が乗れる

なかなか丈夫な「橋」ができあがります。

上に乗ると、「ミシミシ」と木がきしむし、

マジックテープのあんばいによっては、

随分と沈み込むので、少し怖い思いをされる方もいるようです。

(見ているこちらもちょっとドキドキ)

本物の錦帯橋を眺めていただけではちょっと分からない

いろいろな発見や体験ができる特別展一押しのメニューです。

カテゴリー: 未分類.

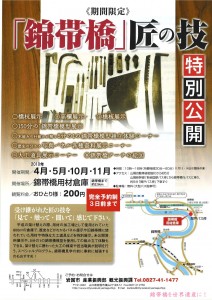

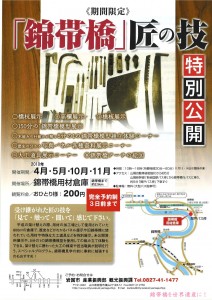

岩国市関戸倉庫で「錦帯橋 匠の技 特別展」を

10月・11月に限定して開催いたします。

詳しくはこちら↓

ただし、錦帯橋国際シンポジウム開催の都合により

11月13日(土)・14日(日)はお休みいたします。

なお、会場は常に開いているわけではありません。

予約時間に限って、その都度数少ないスタッフが対応しているのです。

申込みは3日前までに、岩国市観光振興課

電話(0827)41?1477で予約してください。

上記以外の日でも、どうしても都合がつかない場合もあります。

あしからず、ご了承下さい。

ところで、昨年の春、秋、そして今年の春と開催してきましたが、

この秋は、キジア台風60年という錦帯橋にとって

節目であることから、若干展示内容を変更し、

錦帯橋キジア台風コーナーを設ける予定です。

担当者の思いつきでの試みなので、過度な期待はしないでね。

特別展の内容については、これから先

何回かにわけて御紹介します。

カテゴリー: 未分類.

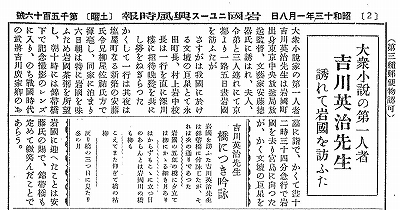

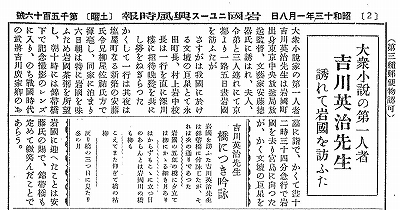

今回の錦帯橋を訪れた有名人は吉川英治を紹介します。

吉川英治(1892-1962)は時代小説で有名な小説家です。

代表作は佐々木小次郎を岩国出身としていることでも知られる『宮本武蔵』、『新平家物語』、『三国志』などがあります。

昭和13年、吉川英治が岩国に訪れたことは当時の新聞記事(『興風時報』)にも紹介されており、当時執筆中の『宮本武蔵』の取材だったようです。

なお、小説の中で武蔵が箸で蝿をつまむシーンがありますが、これは岩国の剣豪宇野金太郎が得意としていたもので、これを参考にしたともいわれています。

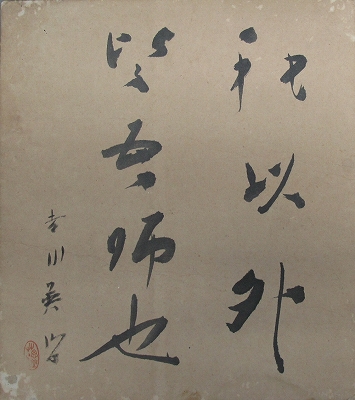

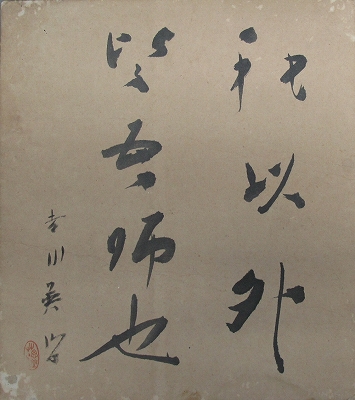

写真資料『句』(岩国徴古館蔵)

我以外

皆吾師也

吉川英治

カテゴリー: 未分類.

「その7」をあげた後、

どうしても錦帯橋の写真がとりたくなりました。

「60年前」を意識したアングルの今日です。

訪れた人も汗を拭う、実に清々しい秋晴れ、

ファインダーを覗けば、何も起こるはずのない今、

持ち出した凄惨な写真の橋と山の位置関係を

幾度となく見比べながら慎重にシャッターを切りました。

当時を知らくてもちょっぴりセンチになるというものです。

カテゴリー: 未分類.