◆構造

- 【橋の諸元】

- 【独創的なアーチ構造】

桁の迫り出し(1番から4番)

桁の迫り出し(5番から11番)

棟木によるアーチの完成 - 【橋脚の構造】

江戸時代の橋脚

(昭和25年の流失まで)

昭和の再建以降の橋脚

◆部材

◆建設

【アーチ橋の建設方法】

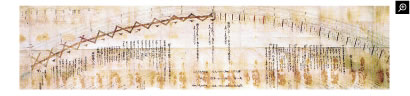

〈構造図〉

現在、残っているアーチ桁の古い構造図は12枚です。最古のものは元禄12年(1699)のもの。創建から26年後にあたります。それから文政11年(1826)までの12枚が現存しています。最古の図面には、桁の勾配や本数、材種などが詳細に書き込まれています。

|

| 元禄12年(1699)第2・3・4橋の架替 大屋嘉左衛門 |

|

| 元文5年(1740)第4橋、寛保元年(1741) 第2・3橋の架替 佐伯六郎右衛門 |

|

| 宝暦10年(1760)第4橋の架替 長谷川十右衛門 |

|

| 明和元年(1764)第2橋の架替 大屋市右衛門、原神兵衛 |

|

| 明和元年(1764)第3橋の架替 大屋市右衛門、原神兵衛 |

|

| 安永7年(1778)第4橋の架替 大屋四郎兵衛 |

|

| 天明2年(1782)第3橋の架替 大屋市右衛門、大屋清左衛門 |

|

| 享和2年(1802)第2橋の架替 原久右衛門 |

|

| 文化8年(1811)第4橋の架替 原久右衛門 |

|

| 文政8年(1825)第3橋の架替 細矢七衛門 |

|

| 文政9年(1826)第2橋の架替 大屋権左衛門 |

|

| 文政11年(1828)第4橋の架替 大屋権左衛門 |