◆構造

- 【橋の諸元】

- 【独創的なアーチ構造】

桁の迫り出し(1番から4番)

桁の迫り出し(5番から11番)

棟木によるアーチの完成 - 【橋脚の構造】

江戸時代の橋脚

(昭和25年の流失まで)

昭和の再建以降の橋脚

◆部材

◆建設

【組み合う6種類の木材】

<木材の種類>

錦帯橋に使用している木材は6種類。なお、ヒバは平成の架替から使用しています。

|

| 主な部材説明図(反橋・柱橋) (拡大) |

|

| 使用木材の種類と寸法 |

<木材の仕様>

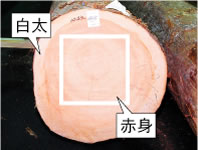

使用する木材は風雨にさらされる過酷な環境に耐える必要があります。木材の周辺部の「白太」は腐朽しやすいため、木材の中心部分の「赤身」だけを使用します。

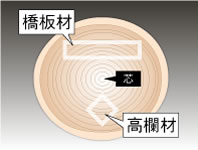

化粧材として使うヒノキ材は、芯の部分を外した芯去材(しんさりざい)を使用し、節の少ないものに限定しています。以上の条件を満たすためには、良質な大径木が多量に必要となります。従って、部材によっては200年以上の年数を重ねたものを使用しています。

|

|

| 木材の仕様説明図 |

|

| 末口の8割が赤身(梁に使用するマツの場合) |