1月30日午前、

前日夜から雪が降ったり止んだりの天候で、

実施が危ぶまれましたが、

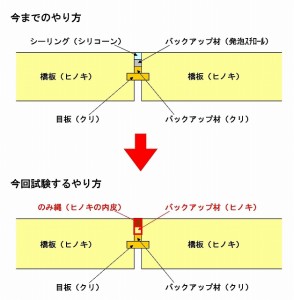

無事、のみ縄充填が実施されました。

今までのシーリングより、見栄えは随分良いようです。

また、天然由来ですから、環境にも良いでしょう。

しかしこの先のみ縄は、数多くの試練を迎えることになります。

まず、現地で過酷な自然と人の靴にさらされ、その機能と耐久性を問われます。

ほかにも、目に見えないハードルもあります。

「のみ縄」の需要が昔に比べて低くなっていることから

通常、伐採されたヒノキを製材する過程で「のみ縄」

を取るようなことはしません。

すっかり省略されているこの作業をお願いしたとして、

一体どのくらい手間と費用がかかるのか

といったことも、確認しなければなりません。

美観そして機能性・耐久性、環境への負荷、

メンテナンスの容易性やその頻度、

それら全てを含めた上でのコスト面などなど

現代の要求を高い次元で両立させた方法が

「次の錦帯橋」には求められるのです。

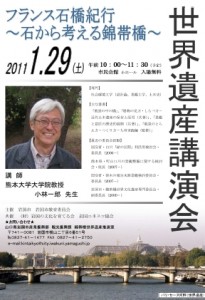

1月29日に岩国市民会館小ホールで開催いたしました

世界遺産講演会に170名の方に参加いただきました。

本当にありがとうございました。

今回は、岩国ユネスコ協会の御協力で、

フレッシュな高校生の運営で、実に清々しいイベントとなりました。

小林先生のユーモアを交えたお話は、とてもわかりやすく、

まさに大成功でした。

小林先生の感想はこちら↓

http://gdp1.civil.kumamoto-u.ac.jp/hp/blog/index.php?id=683

そんな小林先生から著書をいただきました。

「風景の中の橋 ?フランス石橋紀行?」です↓

興味のある方、中央図書館に置いております。

(お問合せ先 中央図書館 電話0827-31-0046)

で、肝心の内容ですが、後日動画を配信する予定です。

御期待下さい。

「フランス石橋紀行 ?石から考える錦帯橋?」

第2回錦帯橋国際シンポジウム開催から

あまり時間が経っていないのですが、

2011年1月29日(土)午前10時から

岩国市民会館小ホールにおいて

世界遺産講演会を開催いたします。

講演会のチラシはこちら↓

チラシPDF→世界遺産講演会チラシPDF

熊本大学大学院教授の小林一郎先生は

第1回錦帯橋国際シンポジウムにおいて、

フランスのミシェル・コット先生、

アメリカのエリック・デロニー先生を

岩国にお招きする際に、お力添えいただき、

あわせて、パネルディスカッションコーディネーターとして

大いに会場を盛り上げていただきました。

また、先日の第2回錦帯橋国際シンポジウムにおいても、

パネリストとして、大変力強い言葉をいただきました。

「橋としては新しい錦帯橋の持つ価値とは、

330年余りにわたって受け継がれている

橋を架ける技術そのもので、

目に見えないところにある。

そこに、世界遺産登録するだけの価値がある。」

さて、今回はどのようなお話になるのでしょうか。

タイトルからは想像つきませんが、とても楽しみです。

当日の様子を動画配信いたします。

第1部 基調講演はこちら↓

http://gallery.inet.city.iwakuni.yamaguchi.jp/vod/vod_play.php?CNTID=4577

第2部 パネルディスカッションはこちら↓

http://gallery.inet.city.iwakuni.yamaguchi.jp/vod/vod_play.php?CNTID=4566

なお、まだ作業に着手していないのですが、

後日内容を報告書というで文書にします。