3月8日の午前中、

ライブカメラのメンテナンスを行う都合、

御覧いただけません。

あしからずご了承下さい。

フードの清掃をしますので、

再開後は綺麗な錦帯橋が見られるはずです。

ご期待下さい。

昨年11月に

イギリスで建築家として活躍されている

早津 毅さんからメールが届きました。

「キングストン大学の学生に

錦帯橋の3分の1模型を造らせます」

とても面白そうな話でしたので、

早速資料をお送りしました。

それから2ヶ月あまりたって、

返信がありましたので、ご紹介します。

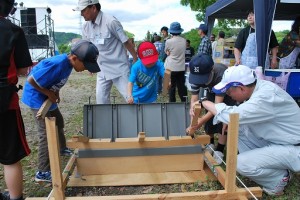

Kingston Universityの学生たちと制作した

錦帯橋のレプリカが完成しました。

つきましては写真をいくつか送ります。

複雑で細かい細部のディテールと、

シンプルで優雅な全体のプロポーション

という相反した特徴を、

錦帯橋は同時に合わせ持っていると思います。

このことは、

「世界はディテールの積み重ねでできている」

という私たちの建築設計の考え方の手本になったと思っています。

大きさは幅1.5メートル、長さ12メートルと、

約3分の1のアーチの大きさとなっています。

部材はイギリスの建材規格サイズの2x2”と

2x3”を使っています。

全工作期間は週末も含めて10日という

比較的短い間にもかかわらず

構造もしっかりとした立派な橋が出来ました。

これもひとえに学生たちの熱心さと制作にかける

情熱によるものだと思います。

この橋はこの後3月にエコビルド

http://www.ecobuild.co.uk/attractions/timber-focus.html

というトレードフェアのイベントに展示される予定になっています。

オリジナルの構造やプロポーションを尊重しつつ、

限られた時間や技術、そして材料を使って

いかに自分たちなりの解釈を加えることができるか、

というのが我々の課題でした。

ディテールを変えることによって

新しく生き生きとしたデザインとなったことを

望んでいます。

また、8カ国を超える色々な文化のバックグラウンドを

持った学生たちの手によって日本の橋をイギリスで作る、

という異文化を混ぜ合わせる試みは、

創造の現場にとってとても大切なことのように思います。

いろんな国の学生さんが、

錦帯橋の資料から何を感じたのか、ちょっと気になりますね。

子や孫、更にずっと先の世代のために

「持続可能な資源」として木材が見直されています。

ヨーロッパのこうした活動に錦帯橋が取り上げられることを

とても誇らしく思います。

日本を訪れる機会があったら、是非本物の錦帯橋に来てくださいね。

今回は、会場でのアンケートの声を少し紹介します。

・今まで川について深く考えたことがなかったので

とてもいい刺激になった。(20歳未満男性)

・錦帯橋の形状や技術的な面ばかりに注目していたが、

自然との調和という異なった視点で錦帯橋について

考えることができて良かった。(20歳未満男性)

・周囲がいかに自然と共生しているかが大事ということが

分かった。あの駐車場は場所も良くないと思う。

ロープウエーから橋の写真を撮ると車がたくさん写って

現実に引きもどされてしまう。(20代女性)

・世界遺産化するに向けて、ただ錦帯橋だけではなく、

周りの風景、しくみ等、多方面から見た評価も必要だと

知りました。「絶対にこわれない」でなはなく

流れても再建できる技術を守ることが大切、

なるほどと思った。(40代女性)

・私は錦帯橋の近くに住んでいるので、もっと大切に

しなければいけないと思った。(20歳未満女性)

・講演をきいて、錦帯橋を守っていくために、

できることをしていきたい。(20歳未満男性)

・今後も、講演会を続けるべきだ。(60代男性)

これからも錦帯橋の講演会はじめ、いろいろなイベントを

開催していきたいと思っております。

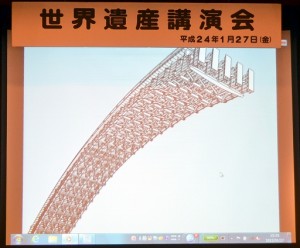

画質が荒いので、なかなかスライド内容まで

読み取ることはできません。

しかし、錦川と錦帯橋のかかわり方を通して、

人間が自然とどのように向き合うのかという

とてもスケールの大きなお話でした。

動画はこちら↓

http://gallery.inet.city.iwakuni.yamaguchi.jp/vod/vod_play.php?CNTID=5138

1月27日に岩国市市民会館小ホールで開催いたしました

世界遺産講演会に150名の方に参加いただきました。

本当にありがとうございました。

今回は平日の17:00からということで、

お仕事をされている方には何とも参加が難しい時間でした。

これは別に意地悪したわけではありません。

今年も昨年に引き続き、

岩国ユネスコ協会の高校生の皆さんに

講演会の運営をお願いするという都合で、

「学校が終わってから」ということで早くできないし、

「夜は、早く家に帰ってほしい」から

というわけだったのです。

講演は、大熊先生の川への愛情に満ち溢れたもので、

難しいところもあったのですが、

「私たちに何かできることはないか」と、

やる気がどんどん湧いてくるような内容でした。

・・・ということで、詳しくは後日配信予定の動画を御覧ください。

ところで、高校生諸君、

錦帯橋について知りたいことがあるのなら、

大概のことは、お手伝いできますよ。

2008年に1回目の錦帯橋国際シンポジウムを開催した際に、パネリストとして御t登壇いただいたときの先生のコメントです。

以下、原文のまま掲載します。

私は錦帯橋にその架け替えに関連して1997年からかかわってきたが、いつも錦帯橋とその周辺の美しさに魅了されてきた。

その美しさの本質は自然との共生にあると考えている。

確かに、人間にとって自然の川を横断しなければならないという不都合を、架橋という技術によって克服しているのであるが、自然素材を使い、知恵を絞っての架橋に、自然に対する畏敬の念が感じられるからである。

この美しさのお陰で、多くの人が何世代にもわたって生計を立てることができており、ものすごい扶養力だと感心している。

しかし、近年、錦帯橋の周辺を見ていくと、錦帯橋の美しさが損なわれる事態が進行している。

それを自覚して、錦帯橋と周辺の美しさを保全していく必要があると考える。

その一つが、上流の錦城橋である。

この橋は、近代的技術によって造られているわけだが、錦帯橋と比較すると、効率性を追求するあまり自然の克服度が強すぎて、橋そのものの美しさに欠け、かつ錦帯橋に近すぎるため、その周辺の美しさを減退させているといわねばならない。

この橋も老朽化していずれ架け替える必要があるだろう。

その際に、自動車を通行させる橋であることには変わりないが、少し上流に移すとともに、錦帯橋の存在に配慮したデザインにすることを期待したい。

もう一つが、錦帯橋下流の河川敷の駐車場である。

これは、人間の都合のために自然の河川敷を強引に平らにしているのであり、自然を克服して当然という人間の欲が透けて見える。

それが、錦帯橋の上から眺める景色の美しさをさらに削減させている。

私は、駐車場をすべて無くせとは言わない。

人間が自然を利用して生きていくことは仕方がない。

しかし、やはり節度というものがあるのではないかと思う。

これ見よがしにすべてを駐車場にするのではなく、それを三分の一程度に抑え、残りを自然な河川敷に戻しておけば、節度を持った自然との付き合いということが感じられ、錦帯橋がより一層美しく見えるのではないかと思う。

自然との共生とは、本来、どういうことなのであろうか?

われわれ人間は自然を利用しなければ生きていけない。

しかし、それを収奪するようなやり方では、いずれ結局人間も滅びることになる。

自然と人間の共生とは、われわれが自然を利用するのであるが、人間側が謙虚になって、自然にお願いして利用させていただくという気持ちで、知恵を絞り、可能な限り自然を尊重・保全することではないかと考えている。

21世紀は、地球温暖化を反省して、自然と共生していく以外に人類の未来はないと考える。

世界遺産のコンセプトも、人類が歴史的に自然とどう共生してきたかという点に真髄があるのではないかと考える。

錦帯橋はその意味で橋だけで世界遺産にふさわしいと考えるが、錦川両岸の町並みを含めた周辺整備を今後どのように進めていくかに、本当の意味での世界遺産の価値が問われているのではないかと考えている。