錦帯橋に関する学習の一環として、岩国中学校3学年生徒による錦帯橋の紹介活動が行われました。

5月20日から22日にかけて、修学旅行先の京都などで、外国人観光客に自作の英語による錦帯橋紹介文と観光パンフレットを渡し、来訪の呼びかけや世界遺産登録に向けた取組などを紹介しました。

カテゴリー: 未分類.

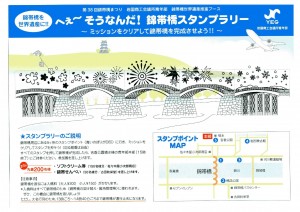

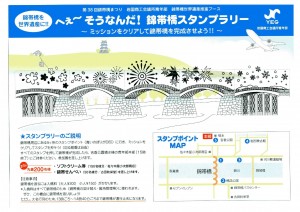

平成27年4月29日に開催された第38回錦帯橋まつりにおいて、岩国商工会議所青年部による錦帯橋スタンプラリーが催されました。

錦帯橋周辺にある5ヶ所のスタンプポイントを回り、錦帯橋模型組立てなどのミッションをクリアするとスタンプがもらえ、みごと5つのスタンプを並べると台紙の錦帯橋が完成するというものであり、多くの参加者でにぎわいました。

5つのミッションをクリアすると、錦帯橋が完成しました♪

カテゴリー: 未分類.

伐った木をどうやって運ぶのかというと、運搬用の車が入ることができるよう作業道を付けることが一般的です。

(例外的にヘリコプターで吊っていくという方法もあるのですが、コストが高いようです。)

その作業道の資材として、一部間伐材が編み込んで使われています。

丸太組工法というそうです。

作業をする短い期間(数年間)は大丈夫でも、いずれ木の部分は腐ってしまうでしょうから、用を終えた作業道はなくなって山に戻るのでしょう。

カテゴリー: 未分類.

間伐されたヒノキ林です。

間伐されたヒノキ林です。

切った木の分だけ上の方で空が開けており、下まで光が差し込んで明るいです。

ここにある木の「のびしろ」が視覚的に感じることができて、なんだか嬉しい気持ちになります。

カテゴリー: 未分類.

倉谷山の木の種類は主にヒノキとスギです。

錦帯橋にはスギは使用しませんので、このあたりにあったスギは皆伐され、錦帯橋材と成り得るヒノキと新たにケヤキが植樹されています。

ヒノキの幼木は雑草に負けてしまうので、ある程度大きくなるまで下刈が必要になります。

ヒノキの幼木は雑草に負けてしまうので、ある程度大きくなるまで下刈が必要になります。

ケヤキの幼木は、白い筒の中です。

ケヤキの幼木は、白い筒の中です。

カテゴリー: 未分類.

引き続き、倉谷山です。

この写真の位置から道なき道を片道50分ほど上ると、「錦帯橋備蓄林」の石碑があります。

ですが、今回は時間の都合で行きませんでした。またの機会に行こうと思います。

カテゴリー: 未分類.

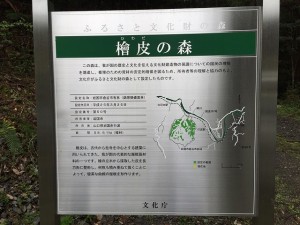

現在、岩国市の市有林のうち、3箇所を錦帯橋備蓄林と定めています。

これは、将来の錦帯橋の架け替えのときに、錦帯橋として使うことのできる木を育てていこうというものです。

今回は、そのうち北河内の倉谷山を確認しました。

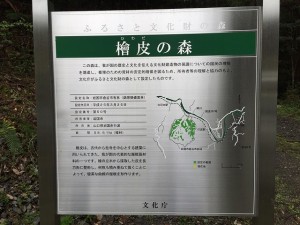

ここは、市が錦帯橋の備蓄林と決めているほか、平成25年に文化庁からも「檜皮(ひわだ)の森」として指定されています。

現地の掲示板にはこう記してあります。

「この森は、我が国の歴史と文化を伝える文化財建造物の保護についての国民の理解を増進し、修理のための資材の安定的確保を図るため、所有者等の理解と協力のもと文化庁がふるさと文化財の森として設定したものです。」

「檜皮は、古代から社寺を中心とする建築に用いられてきた、わが国の代表的な屋根葺材料の一つです。檜の立木から採取した皮を長方形に整形し、何枚も積み重ねて葺くことによって、優美な曲線の屋根を形作ります。」

次回に続きます。

カテゴリー: 未分類.

4月12日

山手町、白蛇神社のお祭りに行って参りました。

1/5スケール錦帯橋は、未来の棟梁(小学生)、職人のご協力で無事完成。

6年後からの架け替えには間に合わないかも知れませんが、将来の匠に期待したいと思います。

また、「昭和の再建」(キジア台風流出、昭和28完成)の際、渡り初めに参加された方に当時のお話を伺うことも出来ました。

世代を超えて語り継がれる錦帯橋、架け替えに向けてしっかり準備していきたいと思います。

カテゴリー: 未分類.

岩国のシンボルとして市民をはじめ皆様に愛され、

守られてきた夢と時代の架け橋「錦帯橋」。

この橋に関するさまざまな取り組みを一層強化するため、

4月から錦帯橋課を設置しました。

今後は、

世界文化遺産登録に向けて取り組む世界遺産推進班と、

次の架け替えの準備を行う架け替え班が、

それぞれの分野で事業展開していくことになります。

カテゴリー: 未分類.

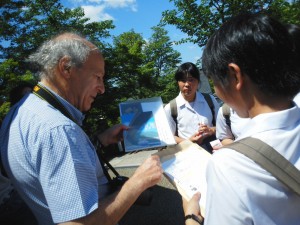

平成27年3月7日(土)岩国市民会館小ホールで、世界遺産講演会を開催しました。

今回は、「世界遺産の今と錦帯橋のこれから-世界遺産リスト登録に向けた価値づけを考える-」と題し、北海道大学観光学高等研究センター長の西山徳明先生から、木橋史における錦帯橋の価値や世界遺産を取り巻く現状などについて、大変興味深いご講演をいただきました。

岩国ユネスコ協会高校部のみなさんに、司会進行や受付のお手伝いをしていただきました。

大勢のご来場、ありがとうございました♪

カテゴリー: 未分類.